Nel mondo delle arti marziali, pochi nomi evocano rispetto e

leggenda come quello di Ip Man. Reso celebre da una

lunga serie di film, interpretato da Donnie Yen con carisma e forza

quasi sovrumana, Ip Man è oggi considerato il padre del Wing

Chun moderno, il maestro che formò il giovane Bruce Lee e

che trasformò un’antica arte segreta in un sistema

universale.

Eppure, dietro la patina del mito, molti si pongono

una domanda provocatoria: era davvero così bravo? O

la sua fama è più il prodotto di un racconto romantico che di una

reale superiorità tecnica?

Chi oggi guarda certi video su YouTube

di maestri del suo lignaggio — spesso lenti, rigidi o poco

credibili — può legittimamente dubitare. Eppure, giudicare Ip Man

attraverso quelle immagini è come valutare Leonardo da Vinci

osservando una sua copia scolastica.

La verità, come sempre, vive tra i due estremi: Ip Man fu meno spettacolare di quanto Hollywood racconta, ma infinitamente più profondo di quanto i video moderni lascino intuire. Per comprenderlo davvero, bisogna tornare al contesto storico, tecnico e umano in cui visse.

1. L’uomo dietro la leggenda

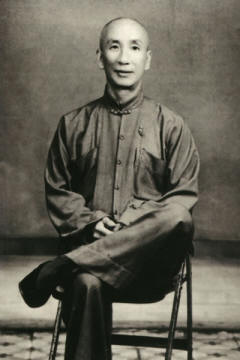

Yip Man (o Ip Man), nato nel 1893 a Foshan, nel sud della Cina,

proveniva da una famiglia benestante. Fin da giovane fu introdotto al

Wing Chun, un’arte marziale nata nel XVIII secolo

come metodo pragmatico di autodifesa urbana, caratterizzata da

economia di movimento, velocità e precisione.

Il suo primo

maestro fu Chan Wah Shun, allievo diretto di Leung

Jan — una figura quasi mitologica del Wing Chun antico. Dopo la

morte del maestro, Ip Man proseguì gli studi sotto Ng Chung So, e

secondo alcune fonti fu infine perfezionato da Leung Bik,

il figlio di Leung Jan stesso.

La sua formazione, quindi, non fu improvvisata né superficiale: era discendente diretto di una linea pura e coerente. Quando, decenni più tardi, si trasferì a Hong Kong per sfuggire alla guerra civile cinese, portò con sé non solo la tecnica, ma la responsabilità di preservare un’arte che rischiava di estinguersi.

2. Il maestro che insegnava l’invisibile

Molti testimoni diretti, tra cui Wong Shun Leung, Leung Sheung,

Lok Yiu e William Cheung, descrivono Ip Man come un uomo di poche

parole e movimenti essenziali.

La sua forza non derivava da

potenza fisica o velocità apparente, ma da una raffinata

comprensione della struttura, del tempo e dell’equilibrio.

Era

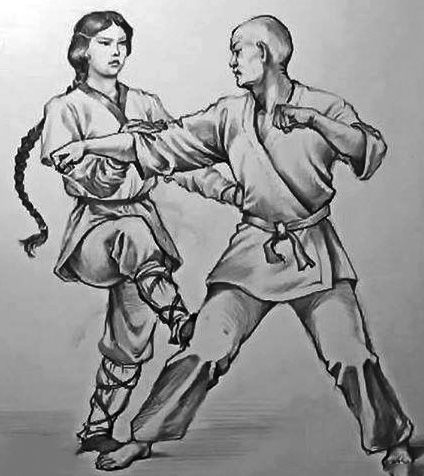

maestro di ciò che nel Wing Chun viene chiamato Chi Sao —

il “combattimento a mani appiccicose” — un esercizio in cui due

praticanti cercano di mantenere il contatto per leggere le intenzioni

e le linee di forza dell’altro.

La sua vera arte non era visibile all’occhio inesperto.

Un

osservatore comune vedeva solo due uomini muovere le braccia

lentamente, ma chi toccava le mani di Ip Man raccontava di sentirsi

“risucchiato nel vuoto”, di essere sbilanciato senza comprendere

come.

Non usava la forza per contrastare: assorbiva,

reindirizzava, neutralizzava.

Il suo motto implicito era

la quintessenza del Wing Chun: “non combattere contro la forza,

ma attraverso di essa.”

3. La genialità nel tempismo e nella calma

Le qualità che rendevano Ip Man eccezionale non erano

teatrali.

Era un uomo calmo, analitico, difficilmente

provocabile.

Non reagiva mai d’impulso, ma nel momento

esatto in cui l’avversario esponeva una debolezza.

Il

suo modo di combattere non aveva niente a che vedere con lo

spettacolo cinematografico.

Era geometria pura: linee, angoli,

traiettorie.

Ogni suo movimento serviva a ripristinare

l’equilibrio, a dominare il centro, a restare immobile mentre

l’altro cadeva nel vuoto.

Questo tipo di maestria non si trasmette bene attraverso la

videocamera, perché non si tratta di forza visibile, ma di

sensibilità interna.

Ip Man era un uomo che

aveva “ascoltato” il corpo umano migliaia di volte, fino a

prevederne ogni reazione.

Il suo genio consisteva nel capire che

la lotta non è nel contatto, ma nell’intenzione.

4. Se era così bravo, perché molti dei suoi allievi oggi sembrano mediocri?

È qui che si apre la parte più controversa.

Molti

appassionati, guardando i discendenti del lignaggio Ip Man, trovano

difficile credere che dietro a quelle movenze rigide e stilizzate ci

fosse un vero guerriero.

Ma la risposta sta nel tempo e nel

contesto.

1. Frammentazione del lignaggio.

Dopo la morte

di Ip Man nel 1972, i suoi allievi principali — Wong Shun Leung,

Chu Shong Tin, William Cheung, Leung Ting, Ip Chun e Ip Ching —

interpretarono l’arte in modo personale.

Ognuno mise l’accento

su aspetti diversi: chi sull’applicazione reale, chi sulla

struttura, chi sulla filosofia.

Col passare dei decenni, il Wing

Chun divenne un mosaico di interpretazioni, alcune più vicine

all’arte originaria, altre più accademiche o commerciali.

2. Cambiamento di contesto.

Negli anni ’50 e

’60, a Hong Kong, le arti marziali erano parte della sopravvivenza

quotidiana.

Gli scontri tra scuole, le sfide di strada e i “Beimo”

(duelli non ufficiali) erano comuni.

Oggi, invece, l’allenamento

avviene in palestre tranquille, con regole di sicurezza e un

approccio più sportivo.

È naturale che l’arte perda un po’

della sua aggressività originaria.

3. Trasmissione diseguale.

Ip Man insegnò per

oltre vent’anni, ma non trasmise tutto a tutti.

Alcuni allievi

ricevettero solo la base, altri — come Wong Shun Leung o Chu Shong

Tin — approfondirono fino ai principi più sottili.

Molti

maestri di oggi insegnano versioni parziali, e il risultato,

inevitabilmente, è una diluizione del sapere

originale.

5. L’effetto del cinema: tra mito e distorsione

Con la serie di film “Ip Man”, Donnie Yen ha trasformato il

maestro in un’icona planetaria.

Il personaggio cinematografico è

nobile, invincibile, un cavaliere zen che sconfigge decine di nemici

con grazia poetica.

Ma il vero Ip Man era un uomo diverso:

riservato, ironico, pragmatico, spesso afflitto da difficoltà

economiche.

Era un fumatore incallito e viveva modestamente, ma

conservava una dignità innata che imponeva rispetto.

Hollywood, pur rendendogli onore, ha però snaturato il

suo Wing Chun.

Quello vero non prevede calci rotanti o

duelli spettacolari: è un sistema di sopravvivenza nato nei vicoli

di Foshan, costruito per finire il combattimento prima ancora che

inizi.

Nel film vediamo la danza.

Nella realtà, vedremmo una

scienza dei millimetri.

Il cinema ha reso celebre il Wing Chun, ma ne ha anche confuso la percezione: oggi molti praticanti cercano la coreografia, dimenticando che l’arte di Ip Man era fatta di economia, silenzio e consapevolezza.

6. I veri eredi del suo spirito

Non tutti gli allievi di Ip Man hanno mantenuto la sua essenza.

Ma

alcuni hanno lasciato tracce concrete del suo insegnamento:

Wong Shun Leung: noto come “il re dei Beimo”, fu uno dei pochi a testare il Wing Chun in decine di combattimenti reali.

Il suo approccio era diretto, aggressivo, spoglio da formalismi. Wong amava dire: “Il Wing Chun non è un’arte per vincere — è un’arte per non perdere mai.”

Bruce Lee stesso riconobbe in lui il suo principale ispiratore.Chu Shong Tin: rappresentava l’altro volto dell’arte — la fluidità, la calma, l’energia interna.

Chiamato “il re della Siu Nim Tao”, mostrava una potenza incredibile derivata dal rilassamento, non dalla tensione.

Persino in età avanzata riusciva a sbilanciare giovani atleti con movimenti impercettibili.Leung Ting: fondò il sistema “Wing Tsun”, portando l’arte in Occidente e rendendola accessibile attraverso un metodo didattico chiaro e progressivo.

Pur criticato per la commercializzazione, il suo contributo fu fondamentale per la diffusione globale del Wing Chun.

Ognuno di loro incarnava una parte del puzzle, ma la totalità apparteneva solo a Ip Man.

7. Genialità didattica: il vero segreto

Ip Man non si impose come il più forte — si affermò come il

più lucido.

In un’epoca in cui molte arti

marziali cinesi erano trasmesse oralmente e segretamente, seppe

codificare il Wing Chun in un sistema didattico moderno.

Tre forme

principali (Siu Nim Tao, Chum Kiu, Biu Jee), una sequenza di bastone

e coltelli, esercizi di Chi Sao e un metodo di sparring.

Era un architetto della conoscenza: trasformò un’arte

familiare in una disciplina universale.

Capì che per

sopravvivere, il Wing Chun doveva uscire dalle case e diventare

scuola.

La sua eredità non fu solo tecnica, ma pedagogica.

Fu

un uomo che insegnò a insegnare.

8. I video moderni e l’illusione della lentezza

Tornando al presente, è comprensibile che un osservatore moderno,

abituato a MMA, boxe o muay thai, trovi i video del Wing Chun “poco

realistici”.

Ma bisogna ricordare che l’essenza del sistema

non è la spettacolarità, bensì la

sensibilità tattile.

Il Wing Chun non è pensato per il

ring, ma per gli spazi ristretti, le distanze corte, le reazioni

fulminee.

È un’arte per sopravvivere, non per intrattenere.

Molti video mostrano solo le forme o il Chi Sao eseguito in modo

dimostrativo — non il combattimento reale.

L’efficacia di Ip

Man non si può misurare da ciò che si vede, ma da ciò che si

sentiva.

Come disse un suo allievo: “Non capivi mai

come ti colpiva. Ti ritrovavi a terra, e non avevi visto nulla.”

9. Il significato della sua eredità

Ip Man non fu il più forte della Cina.

Non era un eroe, né un

guerriero invincibile.

Fu, piuttosto, un maestro della

precisione, un pensatore che comprese la natura umana e la

tradusse in gesto.

Fece per il Wing Chun ciò che Jigoro Kano fece

per il Judo: lo rese comprensibile, trasmissibile,

universale.

La sua eredità vive non nei calci e nei pugni, ma nel concetto

che “la semplicità è la forma più alta di intelligenza

marziale”.

Il Wing Chun di Ip Man non cercava di sopraffare, ma

di armonizzare.

Non voleva vincere, ma

sopravvivere con eleganza.

10. Conclusione: la grandezza invisibile

Ip Man rimane, a distanza di oltre cinquant’anni, una delle

figure più influenti e misteriose del kung fu moderno.

La sua

arte non si vede nei video, non si misura in medaglie o tornei.

Vive

nei principi che ha lasciato, nei maestri che ancora oggi insegnano a

sentire invece che reagire, a dominare il centro invece che cercare

la forza.

I suoi pugni erano linee rette che tagliavano l’ego.

Il suo

corpo era un compasso.

Il suo pensiero, una lezione di

essenzialità:

“Chi conosce se stesso e il proprio

equilibrio, non ha più bisogno di combattere.”

Forse, dopo tutto, Ip Man non era solo un maestro di Wing

Chun.

Era un maestro della misura — e in un

mondo che confonde l’azione con la forza, questa resta la sua

lezione più grande.