Nella comunità marziale esiste un dibattito eterno: il "pugno a catena" del Wing Chun è solo uno schiaffo veloce o possiede una letalità nascosta? E perché il gancio di un pugile, pur essendo tecnicamente più lento nel "ciclo di ricarica", produce effetti devastanti che raramente si vedono nelle arti marziali tradizionali? La risposta non risiede nella "forza" intesa come massa muscolare, ma nella gestione dei vettori di forza e nell'ottimizzazione della catena cinetica.

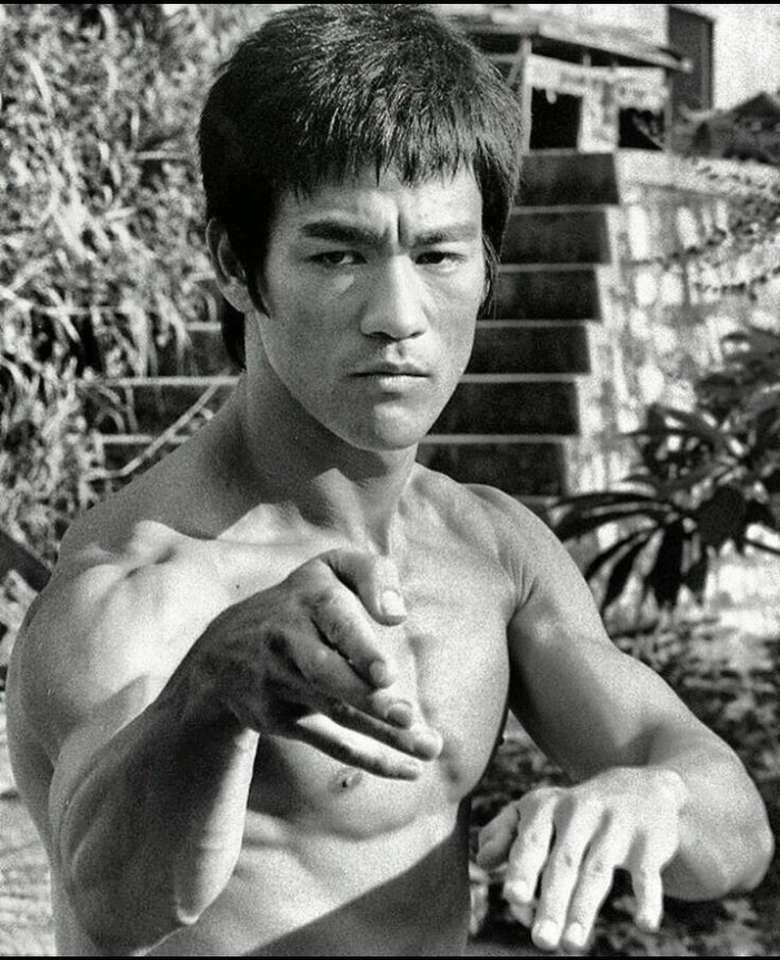

1. La Catena Cinetica della Boxe: Il Momento Angolare

Il pugilato occidentale è un sistema di massimizzazione della massa in movimento. Quando un pugile lancia un gancio o un diretto, il colpo non parte dalla spalla, ma dal contatto tra il piede e il suolo.

Il Ruolo del Suolo: Attraverso la spinta della gamba, il pugile utilizza la forza di reazione del terreno. Questa energia risale attraverso l'anca, che ruota violentemente, trasferendo il momento angolare al tronco e infine al braccio.

Massa Efficace: Al momento dell'impatto, grazie alla rotazione e al leggero spostamento del baricentro in avanti, il pugile mette "tutto il corpo" dietro il guantone. Matematicamente, se $F = ma$ (Forza = massa $\times$ accelerazione), il pugile aumenta drasticamente la variabile $m$ (massa efficace), agendo come un ariete da diversi quintali che colpisce a una velocità moderata.

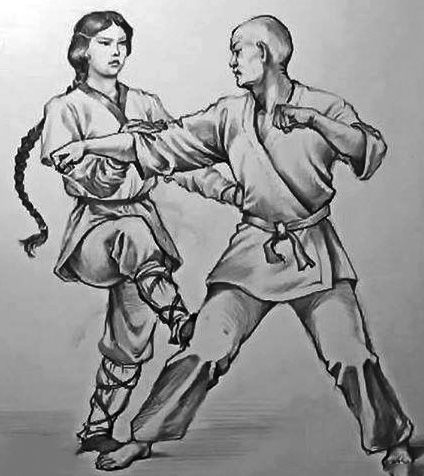

2. La Struttura del Wing Chun: La Forza Elastica e il Veloce Rilascio

Il Wing Chun opera su un principio fisico diverso: la linea centrale e l'economia del movimento. Qui non cerchiamo la rotazione dell'anca (che esporrebbe il corpo a sbilanciamenti), ma la proiezione di un vettore rettilineo.

Il Cuneo e il Gomito: La potenza nel Wing Chun deriva dalla struttura del gomito che "spinge" verso la linea centrale. Il corpo agisce come una molla compressa.

Energia Cinetica vs Impulso: Se la boxe punta sulla massa (m), il Wing Chun punta sulla velocità (v). Poiché nell'equazione dell'energia cinetica E_k = \frac{1}{2}mv^2 la velocità è elevata al quadrato, un incremento anche minimo della rapidità d'esecuzione produce un impatto significativo.

Frequenza di Scarica: Il pugno del Wing Chun non cerca il "Single Shot KO", ma lo shock sistemico tramite la frequenza. È la differenza tra essere colpiti da una palla da demolizione (Boxe) o da una mitragliatrice a corto raggio (Wing Chun).

3. Il Punto Critico: Perché la Boxe genera più KO?

Il KO (Knockout) è un fenomeno neurologico causato dalla decelerazione improvvisa del cervello all'interno del cranio. Perché questo accada, serve un trasferimento di momento massiccio che causi una rotazione violenta della testa.

Vettori di Rotazione: Il gancio della boxe colpisce lateralmente rispetto all'asse del collo, creando un braccio di leva che fa ruotare la testa. Il pugno del Wing Chun, essendo centrale e lineare, tende a spingere la testa all'indietro. Il collo, supportato dai muscoli trapezoidali, è molto più forte nel resistere a una spinta lineare che a una torsione improvvisa.

Tempo di Contatto: Il pugno del Wing Chun è "corto". L'impatto dura millisecondi (permettendo il colpo successivo). Il pugno del pugile ha un "follow-through": il braccio continua la sua corsa oltre il punto d'impatto, trasferendo molta più energia meccanica nei tessuti profondi.

4. La Biomeccanica della Spalla: Protezione vs Esplosività

Un altro fattore tecnico spesso trascurato è la posizione della spalla.

Nella Boxe: La spalla si solleva e ruota per proteggere il mento e dare lunghezza al colpo. Questo crea una struttura a "catapulta" estremamente potente ma che richiede tempi di recupero (fase di ricarica) lunghi.

Nel Wing Chun: La spalla rimane bassa e rilassata per permettere al gomito di scivolare velocemente. Questo minimizza il tempo di telegrafia (l'avversario non vede partire il colpo), ma limita la capacità di generare quella coppia torcente necessaria per il KO pesante.

5. Troubleshooting: Quando il Wing Chun diventa "Potente"?

Il limite del Wing Chun non è la mancanza di forza, ma spesso la mancanza di connessione al suolo (radicamento) durante lo sparring dinamico.

La Forza di Pressione: Un praticante esperto non "colpisce" semplicemente; usa la struttura del corpo per "scaricare" il peso dell'avversario a terra attraverso le proprie gambe, restituendo quella forza nel pugno. È una forma di potenza esplosiva a corto raggio (Inch Punch) che richiede una coordinazione neuromuscolare altissima.

L'Errore Comune: Molti praticanti moderni muovono solo le braccia, perdendo la connessione con il bacino. In quel caso, il pugno diventa effettivamente uno schiaffo veloce ma privo di "peso morto".

6. Estetica del Combattimento: Efficienza vs Efficacia

Efficienza (Wing Chun): Colpire il più possibile nel minor tempo, dominando la linea centrale e impedendo all'avversario di rispondere.

Efficacia (Boxe): Accettare lo scambio per trovare l'apertura singola che chiude l'incontro attraverso un sovraccarico del sistema vestibolare dell'avversario.

In sintesi, la Boxe vince sulla potenza d'impatto lorda grazie all'uso magistrale delle leve lunghe e della rotazione. Il Wing Chun vince sulla velocità di intercettazione e sulla pressione costante.

Se la tua domanda è "chi ha il pugno più forte?", la fisica risponde: il pugile. Se la domanda è "chi colpisce per primo in uno spazio stretto senza spazio di manovra?", la risposta pende verso il Wing Chun. La potenza è nulla senza il giusto vettore, e il vettore è inutile se non raggiunge il bersaglio in tempo.